在德州市第二人民医院影像中心,有这样一位医生:手持“影像之眼“,能从纷繁复杂的图像中捕捉肿瘤的蛛丝马迹;身兼影像诊断党支部书记,以“党建红”引领“影像蓝”,让精准医疗的阳光照进更多患者的心田。作为影像中心副主任、核医学科主任,他从业21年来,始终扎根一线,推动高端设备与党建初心同频共振,成为患者和临床科室信赖的“精准导航者”,并凭借突出的业务能力与奉献精神,荣获2021年度“德州好医生”称号。

“党建不是喊口号,得落到为患者办实事上。”这是邵元伟常挂嘴边的话。作为支部书记,他把“三会一课”、主题党日活动打造成了提升业务、服务患者的“加油站”。

每个月,他都会带领支部党员走进党建联合社区,有时携带设备开展义诊,有时围坐一堂讲解肺结节知识,有时联合社区举办主题党日活动。“大多数人都是‘谈结节色变’,我们就掰开揉碎了讲——哪些结节不用怕,哪些需要进一步检查。”两年来,这样的科普和服务惠及了1000多位居民,让医学知识走出医院,走进寻常百姓家。

支部常被请到科室开展联合主题党日活动,“不光讲党史,也要让大家看懂我们的设备能做啥。”他带领党员参观PET/CT机房,演示检查流程:“你看,这台设备能同时呈现肿瘤的‘代谢图’和‘结构图’,就像给医生装上了‘透视眼’。”通过这种“党建+业务”的融合模式,临床科室更深入地理解了影像的价值,患者也更清晰地明白了检查的意义。

今年年初,一位上腹疼痛的患者从外院转诊而来。腹部CT显示肝脏有多发占位,疑似转移癌,但原发灶在哪儿?CT提示直肠壁稍增厚,结肠镜却未见异常,胸部CT也查不出问题。邵元伟团队为患者进行了PET/CT检查:结果显示肝脏病灶代谢活跃,而直肠代谢正常——排除了肠道原发灶;意外的是,心脏右心房发现一处局限性稍高代谢灶。“这很可能是心脏原发血管肉瘤转移到肝脏,一种非常罕见且隐匿的恶性肿瘤!”后续肝脏穿刺病理证实了这一判断,为临床制定针对性治疗方案提供了关键依据。

“多亏发现得早,再晚一步可能就扩散了。”他常说:“核医学科的设备如同武器,我们的责任是运用好它,确保每一个诊断都精准到位。”在其带领下,科室的PET/CT设备成为肿瘤诊疗的“利器”,相关成果也助力团队荣获2022年度山东省医务职工科技创新成果奖。

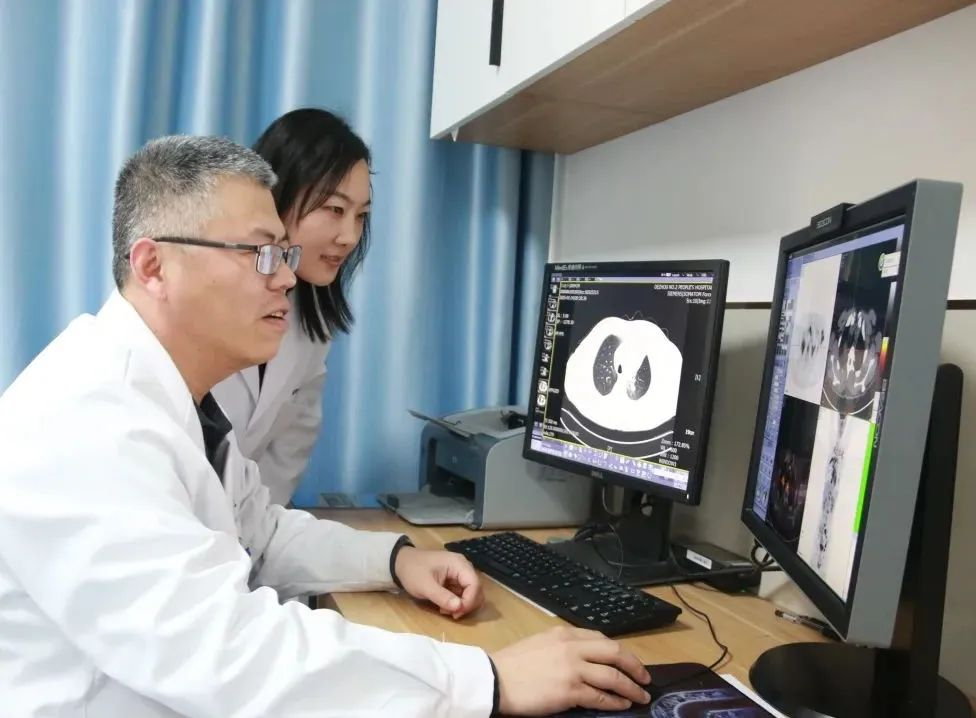

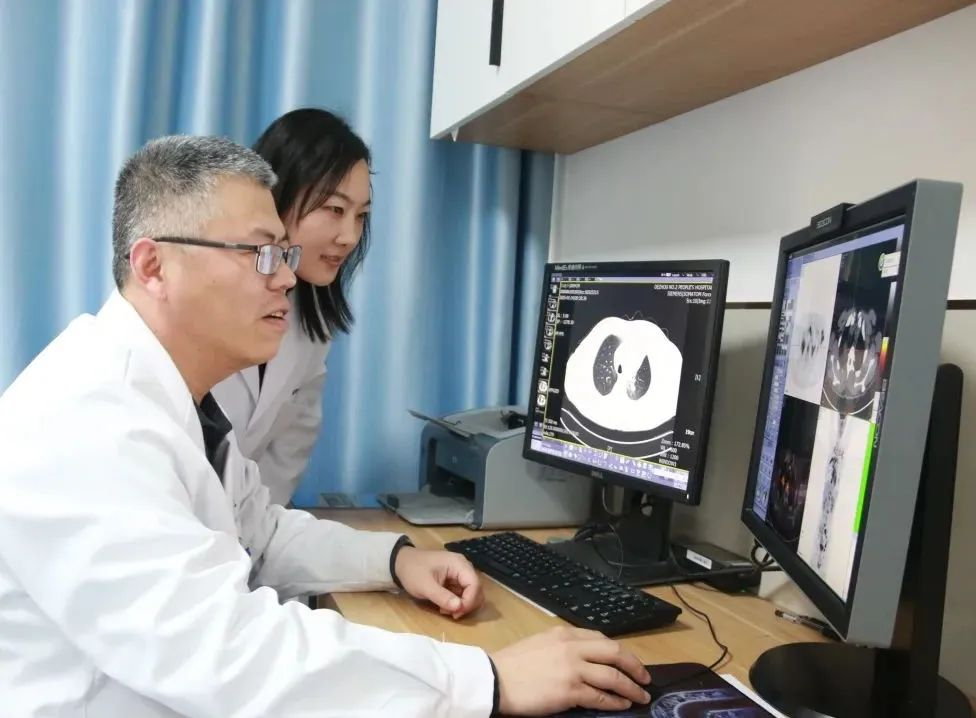

“一个人的力量有限,团队强才是真的强。”邵元伟深谙此理。科室年轻医生多,他每周组织“青年讲座”,鼓励年轻人自制课件讲解病例;每天早晨的集体阅片会,他带头深入讨论。

自2004年毕业至今,邵元伟亲历了科室的发展:从单纯开展CT、普通放射检查,到引入磁共振成像(MRI),再到配置PET/CT,形成了影像学与核医学的综合平台;诊断重点也从仅关注病变“良恶性”,发展到将肿瘤分期(TNM分期)纳入影像报告。他常带年轻医生去病理科对照学习:“看,这是手术切下的肿瘤,和我们CT上看到的是否一致?”通过这种“影像+病理”的联动,年轻医生的诊断思维日益全面。“我们是肿瘤医院,更要对患者负责到底。”凭借在学科建设与人才培养方面的突出贡献,邵元伟荣获2023年度德州市卫生与健康杰出青年人才称号。

“让影像科与临床贴得更紧,让患者少走弯路。”邵元伟每日参加常规MDT(多学科会诊)及每周四下午的初诊患者MDT会,分析影像特征,为临床决策提供影像支持证据。五六年下来,其参与的MDT病例已超2000例,为无数患者指明了治疗方向。

“设备再先进,也比不上对患者的真心。”他说。在其心中,党建是根,业务是叶,根深方能叶茂。未来,他和团队将继续秉持这份初心,让影像核医学的“精准之眼“洞察秋毫,让红色堡垒的光芒照亮更多生命之路。(王晓军 张月华)